Etude du fonctionnement hydraulique du parc du Fogeo

Le fonctionnement hydraulique du parc du Fogeo a fait l'objet de nombreuses études, d'abord pour mettre en place la collecte des eaux de pluies et leur évacuation vers la mer, puis au moment des différentes phases de réaménagement du parc, et aussi dans le cadre de la prévention des risques de submersion.

On peut citer notamment plusieurs études de Sogreah (2009, 2010, 2014), une étude du Laboratoire EIBA en 2009, une étude de TBM en 2010 (dossier Loi sur l'Eau), une étude de EOL en 2016 (dossier Loi sur l'Eau) et plusieurs études de Svitec (Solutions Vertes et Innovantes pour la Transition Ecologique) en 2017, 2018 et 2019.

Le bassin collecteur d'eau de pluie en point bas du parc est situé à un niveau proche du niveau moyen de la mer dont il est séparé par le cordon dunaire, perméable à l'eau.

L'évacuation des eaux de pluie par perméation "naturelle" à travers la dune, envisagée il y a quelques années, n'a pas pu être mise en oeuvre, le risque d'inondation étant trop élevé en cas de forte pluie (débit d'évacuation trop faible), ou en cas de marée très haute (entrée d'eau de mer dans le bassin). Le recours au pompage reste indispensable.

L'étude 2019 de Svitec vise à mieux comprendre et quantifier tous les flux d'eaux douce, salée et saumâtre contribuant à l'équilibre des bassins du parc du Fogeo, en vue de minimiser le recours au pompage tout en limitant le risque d'inondation.

Les bassins d'eau saumâtre du parc (6 000 m² de superficie, 2 200 à 3 800 m3 selon degré de remplissage, niveau à l'altitude 0,6 m à 1,7 m NGF) sont alimentés

- par l'eau de pluie ruisselant depuis les 34,6 hectares de bassins versants environnants ;

- par l'eau de pluie provenant de la nappe souterraine d'eau douce ;

- et par l'eau salée provenant de la mer en percolant sous la dune.

En sens inverse, l'eau saumâtre des bassins est évacuée

- par pompage vers l'océan (750 m3 / heure maxi) ;

- et par perméation sous la dune.

Pour caractériser et quantifier ces différents flux entrants et sortants, les auteurs de l'étude ont identifié des périodes où un des flux était prépondérant, pendant lesquelles ils ont analysé les différents paramètres mesurables (hauteur d'eau dans les bassins, débit de pompage, salinité, pluviométrie, hauteur des marées, hauteur de la nappe d'eau douce...).

- Le 28 février 2019, en période hivernale humide (précipitations, niveau élevé de la nappe d'eau douce), l'eau des bassins est peu salée (conductivité de 4 mS/cm, env 5% d'eau de mer). Par contraste, le 9 mai, avec une situation de marée comparable, l'eau est déjà plus salée (conductivité de 12 mS/cm soit environ 15% d'eau de mer, et même 20 mS/cm dans le fond des bassins). A titre de comparaison, la conductivité de l'eau douce est proche de 1 mS/cm, celle de l'eau de mer proche de 50 mS/cm.

- Le 18 février 2019, la nappe d'eau douce est haute, le temps est sec, le niveau a été stabilisé par pompage de 1 075 m3 d'eau. En absence de précipitations, ce volume correspond à des intrusions d'eau dans les bassins (eau douce ou salée).

On constate, malgré le pompage, une montée transitoire du niveau des bassins en début de marée montante, et aussi à l'approche de l'étale de haute mer ("effet de gonflement").

D'autres "effets de gonflement" sont également enregistrés les 1 et 2 mai, en dehors des périodes de pompage.

- Les 5 avril 2019, on constate une montée assez soudaine du niveau de l'eau dans les bassins (+25 cm, soit 1 500 m3), en absence de précipitations. Cette montée est interprétée comme l'effet différé de pluies intervenues la veille (20 heures plus tôt, 6,8 mm soit 2 400 m3) sur les bassins versants.

Les auteurs estiment que sur les 1 500 m3 introduits dans les bassins, 629 m3 l'ont été par ruissellement (et par la pluie sur les bassins) et 871 m3 (58%) proviennent des nappes (salée ou douce).

- Le 6 avril 2019 les bassins versants ont reçu 9 mm d'eau. Entre le 6 et le 8 avril, la pompe a fonctionné pendant 3,4 heures. L'impact de la marée (morte-eau) étant jugé négligeable, les intrusions d'eau dans le bassin (1 417 m3, soit 470 m3 par jour, à partir de la nappe ou de l'océan) ont été calculées par différence entre le volume d'eau pompée (2 550 m3) et le volume de pluie collectée (833 m3). Les intrusions représentent 56% du volume introduit dans les bassins.

- Le 18 mars 2019, les bassins ont été vidés par pompage en prévision de travaux. La vidange a duré moins de 12 heures, et le pompage a continué de manière intermitente jusqu'au 21 mars pour maintenir le niveau au plus bas.

Des phénomènes oscillatoires (gonflement, dôme) sur le niveau d'eau ont été observés même en absence de pompage, en partie liés aux marées.

- Le 21 mars 2019, le pompage a été interrompu pour laisser le bassin se remplir par entrée d'eau de mer et d'eau douce (recharge naturelle en absence de pluie).

Entre le 21 mars et le 23 mars (49 heures, nappes hautes, coefficient de marée 109-115), le niveau du bassin est passé de 0,44 à 2 m soit une entrée d'eau estimée à 4 680 m3 et un débit de 2 280 m3 par jour.

- Entre le 13 et le 17 août 2018, par temps sec, et coefficients de marée entre 109 et 62, le niveau des bassins monte de 2,98 m à 3,05 m en 97,3 heures, soit un débit journalier de 105 m3 en provenance des nappes, considéré comme constitué d'eau de mer compte tenu du niveau bas de la nappe d'eau douce.

- Entre le 5 et le 11 septembre 2018, les nappes sont basses et le temps est sec, les coefficients de marée sont entre 45 et 111. le niveau des bassins passe sans pompage de 2,95 m à 3,03 m en 153 heures soit un débit journalier en provenance des nappes de 75 m3, considéré comme constitué d'eau de mer compte tenu du niveau bas de la nappe d'eau douce.

- Entre le 9 et le 14 septembre 2018, les nappes sont basses et le temps est sec. Le niveau des bassins passe sans pompage de 3 m à 3,04 m en 5 jours, soit un débit journalier de 48 m3 (également considéré comme de l'eau de mer).

Sur la base de toutes ces observations, les auteurs de l'étude ont conclu que :

- par fort coefficient de marée, 75 à 105 m3 par jour d'eau de mer pénétrait dans les bassins

- environ 90 m3 d'eau de pluie étaient recueillis par jour par ruissellement

- et 2 100 à 2 200 m3 par jour d'eau douce entraient dans les bassins via la nappe.

En période sèche (été), l'arrêt du pompage stabilise le niveau dans les bassins à 2,26 m NGF (par fort coefficient de marée).

Ce niveau laisse suffisamment de marge pour stocker l'eau de pluie issue d'un événement décennal (montée du niveau de 15 cm) ou trentennal (20 cm).

En période humide (hiver), le pompage est indispensable pour évacuer l'eau de pluie.

Le maintien d'un niveau inférieur à 2,26 m NGF (par exemple 2,06 m NGF) permet de limiter le risque d'inondation en cas de panne de la pompe.

Le mode opératoire préconisé (hauteur des bassins à 2,26 m NGF en été et 2,06 m NGF en hiver) doit permettre de limiter le recours au pompage qui est coûteux en énergie et qui a tendance à favoriser les entrées d'eau salée dans les bassins.

Quelques remarques concernant l'étude 2019 de Svitec

L'étude apporte des éclaircissements utiles sur les phénomènes complexes que l'on cherche à mieux appréhender depuis de nombreuses années.

Elle suscite aussi un certain nombre de questions et remarques.

Le problème des hauteurs d'eau dans les bassins est rendu compliqué par la coexistence de 3 ou 4 référentiels altimétriques différents :

Le problème des hauteurs d'eau dans les bassins est rendu compliqué par la coexistence de 3 ou 4 référentiels altimétriques différents :

- le référentiel NGF (cartographie terrestre - IGN69) est le moins sujet à caution, il est utilisé pour l'élaboration des plans des bassins.

- le référentiel du SHOM est celui des cartes marines. Il est utilisé pour préciser le niveau de la mer. Il dépend de la localisation. Le point de référence le plus proche est le Crouesty (écart de 2,85 m par rapport au NGF). (cliquez ici pour en savoir plus sur le SHOM et les marées)

- Les mesures de hauteur d'eau dans les bassins sont faites "par rapport au fond de la lagune".

Le point le plus bas de la lagune est situé à l'altitude -1,15 m NGF.

- Enfin, on mentionne un référentiel SAUR, également utilisé pour mesurer les hauteurs d'eau dans les bassins. La cote zéro de Saur est située à -0,94 m NGF (donc 20 cm au dessus du point le plus bas de la lagune).

On peut supposer que le point de référence "par rapport au fond de la lagune" largement utilisé dans l'étude est en fait le zéro de SAUR, mais la note n'est pas très explicite sur ce point.

L'étude préconise de maintenir le niveau des bassins à 2,26 m NGF en période sèche.

L'étude préconise de maintenir le niveau des bassins à 2,26 m NGF en période sèche.

Mais si l'on en croit les cartes du Fogeo avec cotes altimétriques NGF (cliquez ici, cotes avant agrandissement de l'étang), une telle hauteur d'eau ferait déborder l'étang d'eau saumâtre au nord (vers la mare d'eau douce) et au sud (vers le club house), submergerait une vaste zone au sud des bassins ouest et commencerait d'inonder les terrains de tennis à l'est de l'étang.

Elle ne laisserait donc aucune marge de manoeuvre pour gérer d'éventuels événements pluvieux exceptionnels.

zones du parc submergées à 2,26 m NGF (estimation Amis du Parc du Fogeo 2020)

La cote de 2,54 m NGF, considérée dans l'étude comme le niveau maximum possible, correspond à l'arase du déversoir d’arrivée des eaux douces. Mais une très grande partie du parc est situé sous cette cote.

zones du parc submergées à 2,54 m NGF (estimation Amis du Parc du Fogeo 2020)

Le volume utile maximum des bassins de 3 800 m3 correspond d'ailleurs à une hauteur d'eau de 1,7 m NGF. Il semble néanmoins pouvoir être dépassé puisque les niveaux sont généralement stabilisés sur un seuil à 3 m SAUR, soit 2,06 m NGF.

Dernier point concernant les niveaux d'eau, les auteurs ont pris soin de superposer, dans les graphiques illustrant l'étude, les évolutions des niveaux des bassins et de la mer avec la même échelle pour faciliter la comparaison.

Dernier point concernant les niveaux d'eau, les auteurs ont pris soin de superposer, dans les graphiques illustrant l'étude, les évolutions des niveaux des bassins et de la mer avec la même échelle pour faciliter la comparaison.

Le mieux étant l'ennemi du bien, ce souci de cohérence écrase complètement les variations du niveau des bassins (de l'ordre de quelques centimètres) face à l'ampleur du marnage de l'océan (plusieurs mètres). En outre, les deux valeurs sont présentées dans des référentiels différents (SHOM et SAUR), ce qui occulte l'important écart qui sépare les deux niveaux.

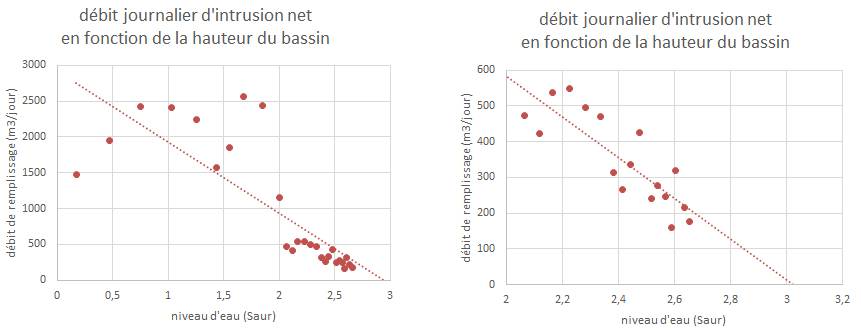

Une interrogation du point de vue méthodologique : dans l'étude, le débit global d'intrusion d'eau dans les bassins est évalué à 2 200 à 2 300 m3 par jour en hiver, sur la base du rythme de remplissage naturel du bassin entre le 21 et le 23 mars 2019 après vidange complète pour travaux.

Une interrogation du point de vue méthodologique : dans l'étude, le débit global d'intrusion d'eau dans les bassins est évalué à 2 200 à 2 300 m3 par jour en hiver, sur la base du rythme de remplissage naturel du bassin entre le 21 et le 23 mars 2019 après vidange complète pour travaux.

Ce débit d'intrusion "bassin vide" ne peut pas à notre avis être assimilé au débit d'intrusion en fonctionnement normal, alors que la pression de l'eau contenue dans le bassin s'oppose aux flux entrants.

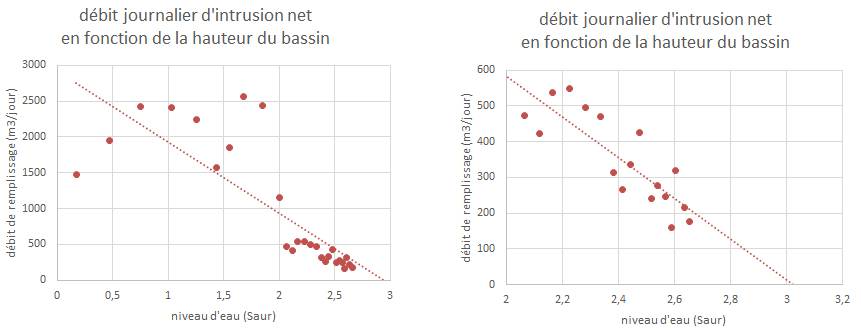

On constate d'ailleurs un très fort ralentissement du débit dès que le niveau du bassin approche son niveau d'exploitation normal.

Courbes recalculées sur base profil théorique du bassin avec une surface variant linéairement avec la hauteur (de 0 m2 pour -0,56 m de hauteur SAUR à 3 000 m2 pour 1,22 m et 6 000 m2 pour 3 m

Bien qu'imparfaites faute de données précises sur le profil des bassins, les courbes ci-dessus confirment la stabilisation du niveau sans pompage et sans précipitations vers 3 mètres (SAUR).

En outre, le volume d'intrusion en mars 2019 a été calculé en multipliant l'élévation du niveau (de 0,44 à 2 m) par la surface moyenne du bassin évaluée à 3 000 m2 (soit 4 680 m3 en 49 heures).

Ce volume de 4 680 m3 n'est pas cohérent avec le volume total des bassins affichés à 3 800 m3 (à 1,7 m NGF soit 2,64 m Saur). La surface moyenne de 3 000 m2 entre 0,44 et 2 m est probablement très surévaluée (et donc les débits), ou alors c'est le volume des bassins à 3 800 m2 qui est très sous-évalué.

Il est donc probable que les intrusions d'eau douce sont inférieures à 2 300 m3 par jour, même en période de nappe haute.

Un autre point, qui n'est pas évoqué dans l'étude : le niveau de l'eau dans les bassins semble se stabiliser par temps sec sans pompage vers 3 m (SAUR), c'est à dire 2,06 m NGF et 4,91 m SHOM.

Un autre point, qui n'est pas évoqué dans l'étude : le niveau de l'eau dans les bassins semble se stabiliser par temps sec sans pompage vers 3 m (SAUR), c'est à dire 2,06 m NGF et 4,91 m SHOM.

Ce niveau se situe 1,64 m au dessus du niveau moyen de la mer (cliquez ici pour voir les marées au Crouesty).

Cet écart est considérable, notamment par temps sec où la nappe d'eau douce est peu présente.

Cette constatation laisse supposer que :

1) le biseau salé pourrait être plus profond qu'on l'imagine, environ 65 mètres en dessous du niveau moyen de la mer, soit 67 mètres en dessous du niveau des bassins (compte tenu des densités, le poids d'une colonne d'eau douce de 67 mètres est le même que le poids d'une colonne d'eau de mer de 65 mètres ; l'eau de mer est 2,5% plus dense que l'eau douce).

2) et/ou le flux d'eau douce issu de la nappe vers la mer est important, et/ou la perméabilité de la dune est faible, créant une perte de charge importante.

L'hypothèse d'une faible perméabilité de la dune semble corroborée par le faible impact des marées sur le niveau des bassins (fluctuations de quelques centimètres dans les bassins pour des écarts de plusieurs mètres dans la mer).

Aucune de ces hypothèses ne semble toutefois cohérente avec, en période sèche, la faible présence de la nappe d'eau douce (relevés piezométriques) et les intrusions d'eau de mer. Le mystère reste donc entier.

En théorie, compte tenu de l'écart important entre le niveau du bassin et le niveau moyen de la mer (et encore plus avec les niveaux de basse mer), on pourrait même remplacer la pompe par un simple clapet anti-retour (le niveau du bassin étant fixé par débordement). En pratique, cela semble toutefois difficile, le tuyau reliant le bassin à la mer devant être rectiligne, et donc traverser la dune de part en part (le conduit actuel suit le profil de la dune).

L'étude conclut à un impact notable des coefficients de marée sur les intrusions qui seraient supérieures en période de forts coefficients.

L'étude conclut à un impact notable des coefficients de marée sur les intrusions qui seraient supérieures en période de forts coefficients.

L'examen des graphiques présentés dans l'étude ne montre toutefois pas une forte corrélation.

En outre, la raison invoquée pour cet effet est le surcroit de pression exercée par la mer quand elle est haute.

Mais il faut également prendre en compte l'effet inverse en période de basse mer. On peut donc s'attendre à de simples oscillations autour du point d'équilibre et non à un phénomène d'intrusion (oscillations de faible amplitude au niveau des parois du bassin, en cohérence avec les oscillations de seulement quelques centimètres observées à la surface des bassins).

Il nous semble donc peu probable que le coefficient de marée ait un impact important sur les intrusions d'eau dans les bassins.

L'étude mentionne l'impact d'un certain nombre de modifications intervenues les dernières années dans l'environnement :

L'étude mentionne l'impact d'un certain nombre de modifications intervenues les dernières années dans l'environnement :

- Les bassins du Fogeo ont été curés et leur profondeur augmentée.

Bien que l'augmentation de volume résultant n'apporte aucun intérêt pour la gestion des eaux (la partie profonde reste constamment en eau), l'opération peut avoir amélioré les échanges avec les nappes d'eau douce ou salée (et amorti les fluctuations de salinité).

- La surface des bassins a été fortement augmentée. Il serait intéressant de vérifier l'impact de cette augmentation sur le débit de pompage et la salinité, à hauteur d'eau identique (la collecte d'eau ruisselante devrait avoir peu changé mais les intrusions ont probablement augmenté). La comparaison serait un nouveau moyen d'évaluer la part des intrusions dans les flux entrants.

- L'étude mentionne l'impact pénalisant de l'imperméabilisation croissante des bassins versants. Les autorisations d'imperméabilisation importantes prévues dans le PLU, y compris dans le parc, sont à ce titre regrettables. L'agrandissement et l'imperméabilisation du parking du Fogeo en a été un triste exemple il y a quelques années.

- L'étude intègre dans ses calculs de volume d'eau ruisselée une estimation de l'évapotranspiration. En moyenne annuelle 84% (chiffre théorique) de l'eau tombée du ciel y retournerait soit par évaporation directe sur le sol, soit par évaporation via les feuilles des arbres. Un grand arbre peut ainsi transpirer plusieurs centaines de litres d'eau par jour (100 arbres = plusieurs dizaines de m3 par jour). Les peupliers, les saules, les chênes des marais et les aulnes sont particulièrement efficaces.

Les nombreux abattages d'arbres adultes (dont de nombreux peupliers et saules) intervenus dans le parc du Fogeo ces dernières années et seulement partiellement remplacés par la plantation de très jeunes arbres, ont donc un impact préjudiciable notable sur les flux d'eau entrant dans les bassins.

Enfin, l'étude pourrait utilement être complétée par une tentative de modélisation du fonctionnement de l'écosystème, reliant le pompage et la salinité des bassins aux principaux paramètres (précipitations, niveau de consigne des bassins, niveau de la nappe d'eau douce et du biseau salé, niveau de la mer...).

Enfin, l'étude pourrait utilement être complétée par une tentative de modélisation du fonctionnement de l'écosystème, reliant le pompage et la salinité des bassins aux principaux paramètres (précipitations, niveau de consigne des bassins, niveau de la nappe d'eau douce et du biseau salé, niveau de la mer...).